【防災コラム】レスキューナースが教える災害を生きぬくヒント

大きな地震が起きると揺れている最中に荷物を持って、いち早く建物の外に出る。そんなイメージをあなたは持っていないでしょうか?

災害時のテレビやラジオからは、「身を守る行動をしてください」と何度もアナウンサーが繰り返しています。果たして身を守る行動とは具体的にはどういうことなのでしょうか? 今回は被災直後とその後の行動について、必要な防災グッズと共に説明したいと思います。

揺れたら「スーパー安全地帯」に逃げる

突然の揺れ! 人はその瞬間フリーズします。

しかし、前もって決めておけば人は行動することができます。家の中に「スーパー安全地帯」を作っておきましょう。ものが落ちてきたり倒れてこないところを自分の身を守るスペースとして、私は「スーパー安全地帯」と呼んでいます。大抵はリビングのダイニングテーブルの下になるかと思います。しかし、テーブルの下に飲み物のストックや瓶などを置いていると揺れで瓶などが散乱し、隠れるスペースがなくなります。お部屋の中で家族それぞれが逃げ込める場所を作っておく(整理整頓し、なるべく床にはものを置かない)。そうすることでスーパー安全地帯を作ることができます。

外出中はここが安全だと思える場所を見つける癖をつけてください。私は常に防火扉や階段、逃げるルートなどを確認するようにしています。被災した時、ショッピングモールや公共交通機関では、そちらの従業員の指示に従います。まずは安全な場所まで逃げたら、膝をついて丸くなり、首の後ろを両手や鞄などで覆います。これがダンゴムシのポーズです。延髄と内臓を守ることが大事なので、なるべく小さく丸くなりましょう。このポーズを取れるよう普段からの練習をお勧めします。いざというとき体は自分が思うようには動かないものです。

揺れが収まったら家の中を確認

揺れが収まったら火の元をチェックします。

ガスコンロなどは震度5以上の揺れでガスマイコンメーターが自動でガスを止めますが、火を使っていたら火が消えているか、ガス漏れをしていないかの確認をしましょう。そしてドアと窓が開けられるかを確認して避難経路の確保をします。そして、電化製品などのコンセントを抜いて、通電火災を防ぎます。家の中の壁などに亀裂が入っていないか、水漏れがないかなどもチェック。この時にいきなり片付けをしないようにしてください。地震保険の申請のためには、その状態の写真が必要となります(写真を撮るのはもう少し後で大丈夫)。

家の中のチェックが終わったら、今度は外を。外側のドアや窓の周りに亀裂はないか、傾きはないか、電信柱や電線などが損傷していないか、地盤の液状化などのチェックも必要です。マンションの場合、エレベーターは止まっていると思われるので、非常階段の安全性、エキスパンションジョイントなどのずれ、落下していないかなどのチェックが必要となります。

ちなみに、大阪府北部地震で我が家が被災した時、家の中は問題ありませんでしたが、外は大変でした。壁に亀裂が走り、エキスパンションジョイントが落下。私の住んでいる棟は隣棟につながる廊下が断絶し孤立してしまいました。

トイレには汲み置きの水を流さないこと

過去の常識では「地震が起きたらお風呂に水をためる」ことが推奨されていました。

しかしその水は一体何に使うのでしょうか? 今では地震直後にトイレに水を流すことはNGとされています。それは①汲み置きの水ではきちんと流し切れない。②流し切れない汚物が配管途中でたまり、メタンガスが発生して爆発する可能性がある。③お風呂やトイレの排水管が破損し、水や汚水が漏れ出る可能性がある。

以上3つの理由から今は汲み置きの水でトイレを流さないという災害時のトイレ対策が推奨されています。マンションの場合、トイレに水を流して使えるかどうかはお住まいの管理会社または管理組合からの連絡が来てからになります。それまでは災害トイレとして、ビニール袋とペットシーツで汚物を包むなどの対応をご提案します。一度使っておくと安心して非常時に対応することができます。

新聞紙は防災グッズに変身する

災害時家の中がぐちゃぐちゃになったら、素足やスリッパでは足をけがして逃げることができません。

家の中に靴を置いておくことに抵抗がある方も多くいらっしゃいます。ネットには新聞紙で作るスリッパの紹介もありますが、足の裏とスリッパの間に瓦礫が入ったり、かかとやアキレス腱を守ることができないものもあるので、けがをすることがあります。そこでお勧めしたいのは私が考案した新聞紙スリッパです。このスリッパは足全体をすっぽり包み、新聞紙を何重にも重ねるので、瓦礫を踏んでも、突き刺さったりすることがありません。

そして、新聞紙は手首や足首に巻いて暖を取ったり、くしゃくしゃにしてビニール袋に入れたらクッションになりますし、燃料になったりもします。またストレスがたまったときには、新聞に殴り書きをし、破ることでスッキリ。破った新聞は災害トイレに使えばOKです。最近は新聞を定期購読していないご家庭も多いですが、ある程度はストックしておくとよいでしょう。また、雑誌やチラシなどでも代用は可能です。

(参考)プチプラ防災「新聞紙スリッパの作り方」

https://youtu.be/rpZSe9ZvhSc?si=ao9lLb-AUQN6fFwQ

(参考)プチプラ防災「スリッパとタオルで足を守る方法」

https://youtu.be/glDjSkGtGVI?si=_VhBLTSbZ4ZbARdt

ホイッスルではダメ! 防災笛を持参して!

最近では100円ショップやホームセンターでも防災グッズコーナーがあります。

そこにはホイッスルや防災笛が置かれています。あなたはこの違いを知っていますか? 実は災害時に威力を発揮するのは「防災笛」なのです。

防災笛とホイッスルはどちらも音を出すことで周囲に助けを求めるための道具です。防災笛は少ない息で大きな音を出しやすく、遠くまで届きます。つまり瓦礫に挟まれていたり、体力が消耗している状況でも使いやすいように設計されています。また中に氏名や連絡先を記載した紙を入れられるなど、防災用に特化している点が異なります。

一方、音を大きく響かせるためのコルクや小さな玉が入っているホイッスルは、吹いた息がホイッスルから漏れてしまうと、大きな音は出せませんし、吹きづらく感じます。一般には誘導、指示合図など幅広い用途で使用されています。私たちの日常生活においても、警察、自衛隊、消防などが交通整理などに使うことが多く、その音を聞いても要求助者がいると認知はされにくいと思われます。

音の違いが命に関わるかもしれません。その用途を間違えないように使用してください。

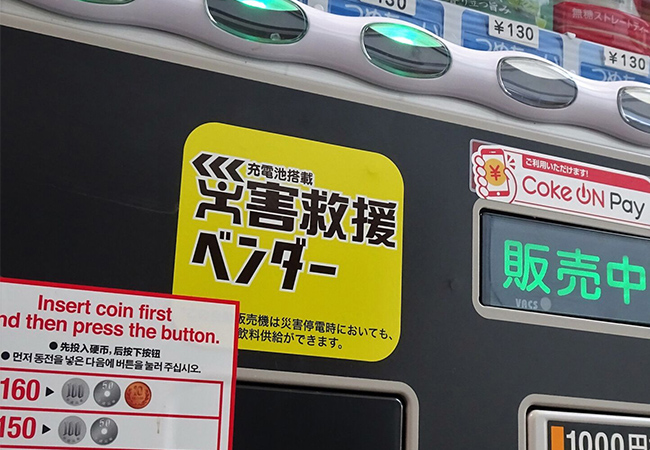

災害用自動販売機

災害用自動販売機は、自然災害や緊急事態時に人々に必要な物資を迅速に提供するための特別な自動販売機です。

通常の飲料や食料のほか、非常時に役立つ防災用品や医療品などを提供する販売機も揃っています。災害時に電源が確保できない場合でも利用できるように、ソーラーパネルや蓄電池を搭載しているものもあります。これにより、避難所や被災地において、迅速かつ効率的に物資を配布できる仕組みが整えられています。身近にあるので探してみましょう。自動販売機の前面のパネル部分に災害救援ベンダーのポスターが貼ってあったり、黄色のカバーにハンドルが内蔵されたりしています。そのハンドルを使えば発電でき、スマホ等の充電も可能です。

公衆電話

最近では利用することが少ない公衆電話。

しかし国の設置基準があり、必ずあなたの家の周りにもあります。いざという時にすぐ使えるようにどこにあるのか探しておきましょう。スマホが使えなくなった場合、公衆電話が頼りになります。普段から使い慣れていない方もいらっしゃるでしょう。慌てないためにも、平時に一度使ってみることをお勧めします。災害時の電話の使い方ですが、緊急通報(※1)の場合、硬貨やテレホンカードは不要で、受話器を上げて「緊急通報ボタン(赤のボタン)」を押したら、電話番号(110または118または119)をダイヤルします。通常の通話の場合は、受話器を上げて発信音を確認後、硬貨またはテレホンカードを投入し、電話番号をダイヤルします。通話終了後、硬貨またはテレホンカードは戻ります。普段からキャッシュレスの方はせめてテレホンカードを持っておいてください。

※1:緊急通報とは、110番(警察)、118番(海上保安庁)、119番(消防・救急)に通報することをいいます。

つい災害対策というと、ものを買いがちです。

でも大事なのはものを使う知識を持つこと、そして実際にやってみることです。

何回か聞いたことがあるからといってできるわけではありません。これを機会に一つ一つ、実際に試してみることで安心を手に入れましょう。その積み重ねが実際に災害が起きたときに活きてきます。助かった…その先には生きぬいていくことが求められます。少しでも快適な避難生活をして、早く元の生活に戻れるようにスキルを備蓄してください。

辻 直美(国際災害レスキューナース)

一般社団法人育母塾 代表理事

国境なき医師団の活動で上海に赴任し、医療支援を実施。帰国後、看護師として活動中に阪神・淡路大震災を経験。実家が全壊したのを機に災害医療に目覚め、JMTDR(国際緊急援助隊医療チーム)にて救命救急災害レスキューナースとして活動。

現在はフリーランスのナースとして国内での講演と防災教育をメインに行い、要請があれば被災地で活動を行っている。

著書に『レスキューナースが教える プチプラ防災』『レスキューナースが教える 新型コロナ×防災マニュアル』(ともに扶桑社刊)がある。

※掲載の情報は、2025年8月20日現在の情報です。

※コラムの内容に関する解釈は、筆者の経験に基づく見解であり、公式な情報ではないことも含まれます。